セミナーアブストラクト オンサイト/オンラインセミナー 要旨

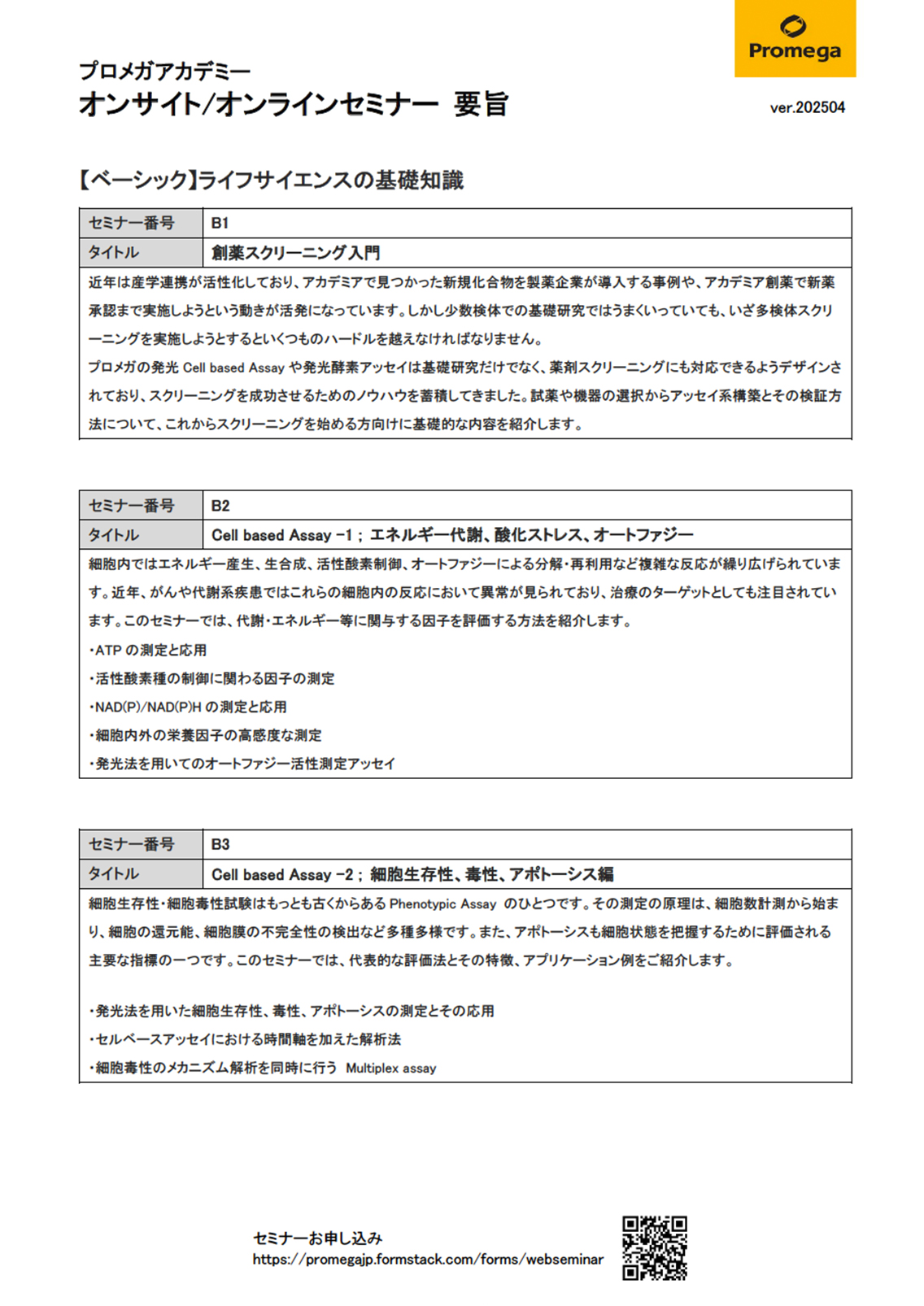

プロメガアカデミー オンサイト/オンラインセミナー 要旨 セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar ver.202504 【ベーシック】ライフサイエンスの基礎知識 セミナー番号 B1 タイトル 創薬スクリーニング入門 近年は産学連携が活性化しており、アカデミアで見つかった新規化合物を製薬企業が導入する事例や、アカデミア創薬で新薬承認まで実施しようという動きが活発になっています。しかし少数検体での基礎研究ではうまくいっていても、いざ多検体スクリーニングを実施しようとするといくつものハードルを越えなければなりません。 プロメガの発光Cell based Assayや発光酵素アッセイは基礎研究だけでなく、薬剤スクリーニングにも対応できるようデザインされており、スクリーニングを成功させるためのノウハウを蓄積してきました。試薬や機器の選択からアッセイ系構築とその検証方法について、これからスクリーニングを始める方向けに基礎的な内容を紹介します。 セミナー番号 B2 タイトル Cell based Assay –1 ; エネルギー代謝、酸化ストレス、オートファジー 細胞内ではエネルギー産生、生合成、活性酸素制御、オートファジーによる分解・再利用など複雑な反応が繰り広げられています。近年、がんや代謝系疾患ではこれらの細胞内の反応において異常が見られており、治療のターゲットとしても注目されています。このセミナーでは、代謝・エネルギー等に関与する因子を評価する方法を紹介します。 ・ATPの測定と応用 ・活性酸素種の制御に関わる因子の測定 ・NAD(P)/NAD(P)Hの測定と応用 ・細胞内外の栄養因子の高感度な測定 ・発光法を用いてのオートファジー活性測定アッセイ セミナー番号 B3 タイトル Cell based Assay –2 ; 細胞生存性、毒性、アポトーシス編 細胞生存性・細胞毒性試験はもっとも古くからあるPhenotypic Assay のひとつです。その測定の原理は、細胞数計測から始まり、細胞の還元能、細胞膜の不完全性の検出など多種多様です。また、アポトーシスも細胞状態を把握するために評価される主要な指標の一つです。このセミナーでは、代表的な評価法とその特徴、アプリケーション例をご紹介します。 ・発光法を用いた細胞生存性、毒性、アポトーシスの測定とその応用 ・セルベースアッセイにおける時間軸を加えた解析法 ・細胞毒性のメカニズム解析を同時に行う Multiplex assay セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar セミナー番号 B4 タイトル レポーターアッセイの基礎「失敗しないレポーターアッセイを構築しよう」 レポーターアッセイは、遺伝子発現の活性に相当するタンパク質量を測定する代わりに、代替酵素の活性に変えて測定する技術として開発されました。しかし、細胞を用いたアッセイ系ゆえに非細胞系と比較して非常に多くの工夫の余地があります。現在はルシフェラーゼを用いたものが主な手法となり、レポーターアッセイが故に起きる問題点を解決すべく、様々な改良が加えられてきました。このセミナーでは、レポーターアッセイの基礎として、レポーターアッセイの概要、アッセイ構築におけるポイントや試薬の選択方法、アプリケーション例をご紹介します。 セミナー番号 B5 タイトル MIQE qPCRの結果に不安はありませんか?qPCRの不適切な実験デザインは、誤った結論や論文撤回のリスクを高めます。本セミナーでは、MIQEガイドラインに基づき、正確で再現性の高いデータ取得のポイントと、RNA精製の重要な秘訣を分かりやすくご紹介します。 セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar 【アドバンス】プロメガ製品を用いた実践的な内容 セミナー番号 A1 タイトル プレートリーダーでできる!アッセイ概論 ~発光アッセイの基礎原理からアプリケーションまで~ プロメガではルシフェリン-ルシフェラーゼ反応を利用し、さまざまなアッセイを開発してきました。現在では発光アッセイだけで50以上の多様なアプリケーションが可能になっています。このセミナーでは、ラボに眠っているルミノメーターやマルチモードプレートリーダーを活用するため、プレートリーダーでの代表的な測定法である吸光法・蛍光法と発光法の違いや使い分けについて検出原理と検出装置、および試薬の観点から概論し、発光法を主とする様々なアプリケーションを概論します。 セミナー番号 A2 タイトル 最高のルシフェラーゼNanoLuc®とレポーターアッセイの最前線 プロメガでは生命科学研究に有効なツールとして、高感度であると同時に分子量も小さいルシフェラーゼ「NanoLuc®」 を開発しました。NanoLuc®は従来のプロモーター解析等で利用されるGenetic Reporterとしての利用だけでなく、よりNativeな状態でのタンパク-タンパク相互作用、タンパク-リガンド相互作用、細胞内タンパク存在量の定量化、タンパクリン酸化の定量といったProtein Reporterとしての応用が期待されます。ここでは、NanoLuc® の特性と、様々なアプリケーションへの応用の可能性について紹介します。 ・NanoLucの他のルシフェラーゼに対する優位性 ・Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System ・NanoLuc付加タンパク質の定量、検出 ・新規発光タグHiBiTのアプリケーション ・NanoBRET™/NanoBiT®: 細胞内タンパク間相互作用(PPI)解析 ・NanoBRET™ Target Engagement: 細胞内タンパク質-化合物相互作用解析 セミナー番号 A3 タイトル 驚異の発光ペプチドタグ HiBiTテクノロジー HiBiT system は11アミノ酸のペプチドタグ(HiBiT)と、それに結合する約18KDa のNanoLuc® ルシフェラーゼ断片(LgBiT)と基質を用いた、発光法によって目的タンパク質を検出する技術です。すでに実用化されているタンパク質検出タグとして、アフィニティータグ(His、c-Myc、FLAG 等)やGFP 等の蛍光タンパク質が知られていますが、簡便性、親和性、アプリケーション、ランニングコストの面で長所と短所があるため、実験により使い分ける必要がありました。HiBiT system はタンパク質定量に関して、これらいずれの点においても高い性能を持ち、これまで難しいとされた様々な実験系を実現できる世界初の新規発光タグシステムです。ここでは、HiBiTを用いた各種アプリケーション、ゲノム編集への応用例をご紹介します。 ・生細胞におけるタンパク質発現量変化のリアルタイムモニタリング ・GPCR受容体の生細胞での内在化定量 ・ウイルス研究における応用 セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar ・細胞融合の定量化 ・ゲノム編集を用いたHiBiTノックイン セミナー番号 A4 タイトル 発光リアルタイム細胞内タンパク質相互作用(PPI)アッセイ タンパク質分子間相互作用は生命現象を解明するうえで非常に重要な研究対象です。細胞外での相互作用研究は、抗体を用いた共免疫沈降法、表面プラズモン共鳴(SPR)現象を用いた解析法(Biacore等)や立体構造解析法(X線回折等)により大幅に進展しました。 一方、細胞内での相互作用研究として期待された BRET(Bioluminescence Resonance Energy Transfer)法や酵素断片相補アッセイ法(スプリットルシフェラーゼ等)は、明るさ、装置、ライセンス等々の問題でなかなか利用されませんでした。近年装置の普及に加え、これまでのルシフェラーゼよりも100倍明るいNanoLuc の登場により両者はより現実的なものになりました。ここでは、NanoLucを用いたBRET法であるNanoBiT™および酵素断片相補アッセイ法のNanoBiT® の基礎から応用例までをご紹介します。 セミナー番号 A5 タイトル NanoBRET™ Target Engagementアッセイ ~唯一の生細胞内タンパク質-化合物相互作用解析法~ タンパク質と化合物の結合、解離を解析することは薬剤の開発研究において非常に重要です。表面プラズモン共鳴(SPR)現象を用いた手法(Biacore等)で精製タンパク質との結合・解離を解析する、また細胞サーマルシフトアッセイ(CETSA)は細胞内での結合を解析することができる手法です。 一方、生細胞内でカイネティックにタンパク質と化合物の結合・解離を解析する重要性が認識されるようになりましたが、従来の手法では難しい課題でした。ここではNanoLucルシフェラーゼとこれを用いたBRET法により、生細胞でカイネティックにタンパク質と化合物の結合や解離を解析するNanoBRET™ Target Engagement Assayの基礎から応用例をご紹介します。 セミナー番号 A6 タイトル Lumit® イムノアッセイ ~発光タグ抗体を用いた高速・高感度・手間なしイムノアッセイ~ タンパク質検出、定量実験ではウェスタンブロッティングやELISAに代表されるイムノアッセイが広く利用されています。これらは広く利用されているスタンダードな手法ですが、操作が煩雑でありスループットが低いこと、また再現性のある結果を出すには実験操作に習熟する必要があるなど課題も多い手法です。プロメガが得意とする発光法を応用したLumit®イムノアッセイは、高速で洗浄不要かつワイドダイナミックレンジのイムノアッセイであり、ウェスタンやELISAの課題を解決できる新しい検出法です。 ・サイトカインなど液体サンプル中のタンパク質の検出・定量 ・リン酸化タンパク質など細胞内タンパク質の検出・定量 ・精製タンパク質を用いたPPI実験 ・精製タンパク質を用いたタンパク質-化合物結合解析 セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar セミナー番号 A7 タイトル 遺伝子レポーターアッセイの基礎から応用 ルシフェラーゼを用いたレポーターアッセイは、主にプロモーター活性など遺伝子発現活性の解析法として広く使われています。この解析法は、Genetic ReporterとしてPathway解析、ストレスシグナル解析のほか、近年では抗体依存性細胞障害試験や動物実験の代替法にも応用されています。またプロモーター活性だけではなく3’UTR配列などを標的とした遺伝子発現制御メカニズムの解析にも応用され、特にsiRNAやmiRNA解析法としても応用が広がっています。ここでは、アッセイ原理などの基礎からさまざまな最新の応用例までを紹介します。 ・遺伝子レポーターアッセイの概要 ・アッセイ系構築における課題と解決法 ・レポーターアッセイでできること ・シグナルパスウェイ解析を応用した多様なアプリケーション ・RNAi解析への応用 セミナー番号 A8 タイトル 万能タグHaloTag® テクノロジー タンパク質タグはタンパク質の機能を解析する上で非常に有用なツールです。これまでは多種多様なタグの中から、目的とするアプリケーションに適したタグを個別に準備する必要がありました。プロメガが開発したHaloTag® テクノロジーでは、HaloTag® と特異的に共有結合するリガンドの種類を変更するだけで、HaloTag® ひとつで以下のような様々なアプリケーションが可能になります。 ・タンパク質精製 ・プルダウンアッセイ ・クロマチン免疫沈降 ・プロテインアレイ ・細胞イメージング また、pHセンサーや超解像イメージングなど、HaloTag® テクノロジーの最新アプリケーションを紹介します。 セミナー番号 A9 タイトル 発光を利用した Cell based Assay –1 ~エネルギー代謝、酸化ストレス、オートファジー編~ 細胞内ではエネルギー産生、生合成、活性酸素制御、オートファジーによる分解・再利用など複雑な反応が繰り広げられています。近年、がんや代謝系疾患ではこれらの細胞内の反応において異常が見られており、治療のターゲットとしても注目されています。 細胞内に存在する各因子は量が少ないため高感度の実験手法が必要です。ここでは、代謝・エネルギー等に関与する因子を発光法にて簡便かつ高感度に評価する方法を紹介します ・発光法を用いたATPの測定と応用 ・活性酸素種の制御に関わる因子の測定(過酸化水素水H2O2と、グルタチオンGSH/GSSG) ・発光法を用いたNAD(P)/NAD(P)Hの測定と応用 セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar ・細胞内外の栄養因子の高感度な測定(グルコース、乳酸、グルタミン、グルタミン酸) ・脂質Glo、その他新代謝Glo ・レポーターアッセイを利用したストレス応答アッセイ ・発光法を用いてのオートファジー活性測定アッセイ セミナー番号 A10 タイトル 発光を利用した Cell based Assay –2 ~ 細胞生存性、毒性、アポトーシス編~ 細胞生存性・細胞毒性試験はもっとも古くからあるPhenotypic Assay のひとつです。その測定の原理は、細胞数計測から始まり細胞の還元能、細胞膜の不完全性の検出など多種多様です。この分野でも発光法は、非常に高感度の検出を可能にします。ここでは、発光法を利用したアッセイ法とその応用実施例や最新の応用例を紹介します。 ・発光法を用いた細胞生存性、毒性、アポトーシスの測定とその応用 ・セルベースアッセイにおける時間軸を加えた解析法 ・細胞毒性のメカニズム解析を同時に行う Multiplex assay ・3次元培養細胞やES/iPS細胞 での応用実施例 ・BrdUアッセイに代わる迅速な増殖細胞定量アッセイ (ヒトKi-67検出) セミナー番号 A11 タイトル タンパク質分解研究における発光技術の応用 PROTACsやMoleculer Glueに代表されるタンパク質分解促進薬は、新たなモダリティとして急速に創薬開発が進められています。標的タンパク質を分解し発現レベルを低下させることで効果を得るという作用機序から、再現性が高く、高感度かつ高スループットな標的タンパク質定量法が必須です。プロメガが開発した発光タグHiBiTを利用することで標的タンパク質の発現レベルをエンドポイントだけでなく、経時的にモニタリングすることが可能になります。さらに標的タンパク質ユビキチン化など主要な作用機序を丸ごと解析できるプラットフォームを提供します。 ・HiBiTを使った標的タンパク質モニタリング ・NanoBRET TEアッセイを応用したPROTACs膜透過性解析 ・NanoBRET PPIアッセイを利用した三者複合体、ユビキチン化モニタリング セミナー番号 A12 タイトル キナーゼ研究分野での発光アッセイの応用 ~酵素活性、化合物バインディング、リン酸化解析 プロメガでは、ルシフェラーゼ発光反応を利用したキナーゼアッセイシステムを開発しました。精製酵素ベースのアッセイでは、個別のキナーゼでの解析に加え、キナーゼファミリーやヒトキノームに対し、化合物の選択性プロファイリングに応用することも可能です。このような生化学的解析では、標的キナーゼに対する化合物の効果を評価できますが、実際に化合物が機能する細胞内では、ATP濃度やキナーゼ活性化状態など、化合物の効果に影響を与える因子が多数存在します。 そのため、生化学的解析によって細胞内における化合物の効果を評価することは困難であり、生細胞で化合物評価が可能なアッセイが待望されていました。このニーズに対しプロメガでは、生細胞内で化合物と標的キナーゼの結合を評価できるアッセ セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar イシステムや、基質のリン酸化レベルを細胞ベースでアッセイできる技術を開発しました。このセミナーでは、精製酵素ベースでのキナーゼアッセイに加え、細胞を対象としたユニークなキナーゼアッセイシステムについて紹介します。 セミナー番号 A13 タイトル 発光を利用した炎症・インフラマソームの解析ツール 自然免疫は下等生物から高等生物まで保存された生体防御機構であり、多数のパターン認識受容体が自然免疫応答の中心的役割を担っています。NLRP3などのパターン認識受容体は、特定の刺激因子を認識すると構造変化を起こしてインフラマソームを形成し、IL-1などの炎症性サイトカイン分泌を誘導して炎症を惹起します。この応答は病原性微生物の感染に対する防御だけでなく、動脈硬化、痛風、2型糖尿病やアルツハイマー病などの疾患、またある種の自己炎症疾患にも関与することが分かってきました。ここではプロメガの技術を活用し、インフラマソームや炎症応答のバイオマーカーを解析する手法を紹介します。 ・Caspase-1活性測定 ・IL-1βおよびIL-18の高感度・高速発光検出法 ・NLRP3結合化合物の生細胞での解析法 ・細胞外ATPのリアルタイムモニタリング ・HMGB1の高感度・高速発光検出法 セミナー番号 A14 タイトル 抗体医薬品開発における発光技術の応用 プロメガでは、ルシフェリン-ルシフェラーゼ反応を利用し、抗体の機能性試験(ADCC, ADCP、T cell activation assay) を開発しました。またこのアッセイを応用してPD-1/PD-L1 Blockage Bioassayをはじめ最新のがん治療ターゲットである免疫チェックポイントの評価系も多数開発しています。これらの分野では発光ベースの細胞生存性・毒性試験も広く利用されており、補体依存性細胞傷害(CDC)活性試験への応用も可能です。 さらに今後拡大すると期待される抗体薬物複合体(ADC)評価法として、抗体細胞内局在化の検出も可能にしました。これら抗体の生理活性評価系と合わせて、抗体の薬物動態試験(PK)や抗薬物抗体(ADA)検出試験への応用、抗体の変性度評価系まで、抗体医薬品開発の初期段階から製造まで幅広くお使いいただける製品群を紹介します。 セミナー番号 A15 タイトル 研究だけじゃない!検査、品質管理分野における発光技術の応用 プロメガと言えば研究用試薬のイメージが強いのですが、実は強みである発光技術を応用し、検査や品質管理用の製品も開発しています。代表的なものに水などの液体に含まれる微生物の検出試験があります。プロメガが得意とする発光によるATP検出法は微生物の高感度検出に適しており、また簡便・迅速なプロトコールは迅速に間違いなく試験したい品質管理や衛生検査の分野と親和性が高いフォーマットになっています。セミナーでは原理や使い方の他、各種サンプルでの実績をご紹介いたします。 またレポーター細胞を検出試薬として使う試験も開発しています。特に動物実験から細胞実験への転換が進められている安全性試験の分野で必要とされる試験として、抗体の品質管理試験、化合物の皮膚感作性評価試験およびセルベース催奇形 セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar 性試験での応用例をご紹介します。 ・液体中の微生物検査(ATP発光測定) ・抗体の品質管理試験(ADCC Reporter Assay) ・化合物の皮膚感作性評価試験(KeratinoSens™法) ・IVT mRNAサンプル中のdsRNA検出と定量(Lumit® dsRNA Assay) ・インタクトなウイルス粒子やEV中の核酸定量(TruTiter™試薬) ・セルベース催奇形性試験(POCA® Hand1-EST) セミナー番号 A16 タイトル 高次元細胞実験 ~3次元培養、リアルタイム解析、長時間モニタリングへの応用~ これまでヒト培養細胞モデルを用いて医薬品の有効性や安全性の試験が行われてきました。培養細胞を用いた実験系は、シンプルな生体システムとして汎用されていますが、細胞本来の性質を十分反映していない、多くの情報を抽出するのが困難といった問題点も提示されています。ここではプロメガのユニークな技術を活用し、より高次元の情報を引き出す技術や応用例を紹介します。 ・発光法を用いた3次元培養系の解析法 ・3次元培養系における時間軸を加えた解析法とその応用例 ・高感度発光専用顕微鏡を用いた発光イメージング セミナー番号 A17 タイトル ウイルス研究分野での発光アッセイの応用 プロメガが開発した NanoLuc® は”小さくて明るい”という特性により、これまで困難であった生体分子の解析につながる大きなポテンシャルを秘めています。さらにNanoLuc® を11 アミノ酸(SmBiT または HiBiT)と18KDa の LgBiT に分断した NanoBiT® テクノロジーは、下記の全く異なる2つの実験系に使用することができます。 ・目的タンパク質の定量化(高親和性のペプチドHiBiT を使用) ・タンパク質- タンパク質相互作用の定量化(低親和性のペプチドSmBiT を使用) このようなレポーターとしてのNanoLuc® は、そのサイズの小ささを生かし、特にウイルス、感染症分野の研究で、すでに多くの実績があります。ここでは、主にウイルス研究におけるNanoLuc®の最新の応用例を紹介します。 セミナー番号 A18 タイトル Gタンパク質共役型受容体研究分野での発光アッセイの応用 ヒトゲノムには約800種類ものGPCR遺伝子がコードされていると言われており、神経伝達物質、ホルモン、化学物質、光等様々なシグナルを受容し、細胞内へとシグナル伝達します。 プロメガはGPCR研究分野においても威力を発揮するユニークなアッセイ系を開発しています。 このセミナーではGPCR研究分野における発光法を用いた、最新の応用事例を紹介します。 ・ルシフェラーゼ改変により作成したcAMPセンサーを用いた、細胞内cAMPの継時的測定 ・レポーターアッセイを利用したシグナルパスウェイ解析 セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar ・新テクノロジー NanoBRET™、NanoBiT®、HiBiT systemを利用したGPCR研究例(2量体化解析・受容体リガンド結合アッセイ・インターナリゼーションアッセイ) セミナー番号 A19 タイトル やってみよう!HiBiTノックイン実験 ゲノム編集技術の出現により、誰もが細胞から個体レベルまで簡便、短時間で遺伝子組換え体を作出することが可能となりました。特に近年、生体現象を内在性レベルで解析するニーズの高まりから、従来のトランジェントな発現系での解析から、ゲノム編集等を用いた内在性の発現解析の実施例が増加しています。HiBiT system は11アミノ酸のペプチドタグ(HiBiT)と、それに結合する約18KDa のNanoLuc® ルシフェラーゼ断片(LgBiT)と基質を用いた、発光法によって目的タンパク質を検出する技術です。このHiBiTはゲノム編集を用いて内在的な発現レベルを測定するのに最適な定量ツールです。ここではゲノム編集の基礎から、具体的にHiBiTをゲノム編集(CRISPR/Cas9)でノックインする実験の手順について解説します。必要に応じて、IDT社(sg.idtdna.com/jp/site/index.html)のアプリケーションスペシャリストに解説いただきます。 セミナー番号 A20 タイトル 吸引システムを用いた核酸抽出の効率化 遠心や重力落下でプラスミド抽出を行っている皆様、吸引法を選択肢に加えてみませんか?吸引法なら核酸精製カラム内の溶液を吸引装置で吸引して素早く抜き去るため、面倒なカラムの入れ替えの手間も不要になり、時短効果があります。汎用機器である遠心機の占有時間もカットでき、他の実験もスムーズになります。 このセミナーでは下記内容を皆様のラボにてご体験いただけます。 ・VacMan® Manifoled (20サンプル)を用いたプラスミドMidi / Maxiprep ・VacMan® 96 Manifoldを用いたプラスミドMiniprep / Total RNA / Genomic DNA抽出 セミナー番号 A21 タイトル RNA抽出講座 RNA抽出初心者の方が自信を持って抽出作業できるようになることを目標とした、60分のコースです。弊社スペシャリストがラボにお伺いし、下記を実施いたします。 ・弊社カラムキットを用いたRNA抽出 ・お手持ちのサンプルで前処理方法の検討をサポート セミナー番号 A22 タイトル Maxwell再立ち上げサポート 自動核酸精製装置Maxwellをお持ちの方、せっかくの装置が眠っていませんか?Maxwellを活用することで核酸精製の煩雑な作業から解放され、安定した成果が期待できます。本セミナーでは装置の使い方、試薬の選択をサポートする他、最新の試薬ラインナップのご案内をいたします。 セミナーお申し込み https://promegajp.formstack.com/forms/webseminar セミナー番号 A23 タイトル Quantusフルオロメーター核酸定量 手間なく正確に核酸濃度が測定できる、蛍光定量法を実施するコースです。お手持ちのサンプルに含まれる核酸を、蛍光リーダーQuantusフルオロメーターで定量します。 蛍光定量法は核酸に特異的に結合する蛍光標識試薬を用い、サンプル中の核酸濃度を蛍光強度から求める方法です。迅速かつシンプルなうえ、低濃度サンプルを高感度に測定できます。夾雑物が混入していても測定値への影響は最小限であり、正確なため、次世代シーケンシングサンプルをはじめとする正確な定量が求められる実験に用いることができます。 セミナー番号 A24 タイトル 核酸精製コンサルティング なかなか核酸精製がうまくいかない…そんなお悩みをお持ちの方のためのコースです。皆様のラボを弊社スペシャリストが訪問し、サンプル種、精製産物(DNA / RNA / プラスミド)、オ-ト/マニュアルのご希望に応じてコンサルティングいたします。